こちらの本は、ジョン・カバットジン博士という方が書かれた本になります。

このジョン・カバットジン人博士という方は、もともと医学の研究をされていた方なんですけれども、個人的に瞑想の実践も長らくされていて。

そのことから良い恩恵を自分自身が得たと感じていたところから、病院に来られるような方にもその恩恵を提供できないかということで、瞑想を取り入れたプログラムを作って、病院で提供し始めたんですよね。

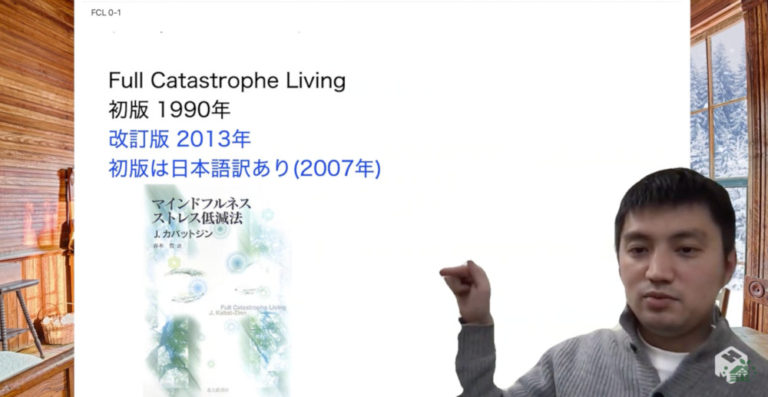

それがマインドフルネスストレス低減法というプログラムになるんですけれども、略してMBSRって呼ばれるんですけど、そのMBSRの内容を軸にして、マインドフルネスについて綴られているのが、この本になるわけなんですね。

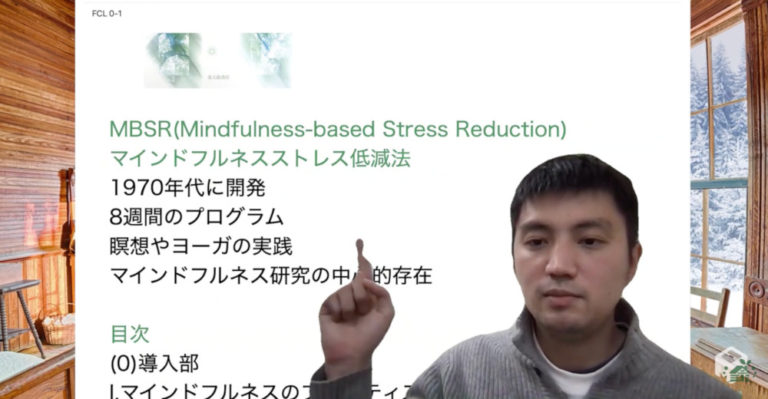

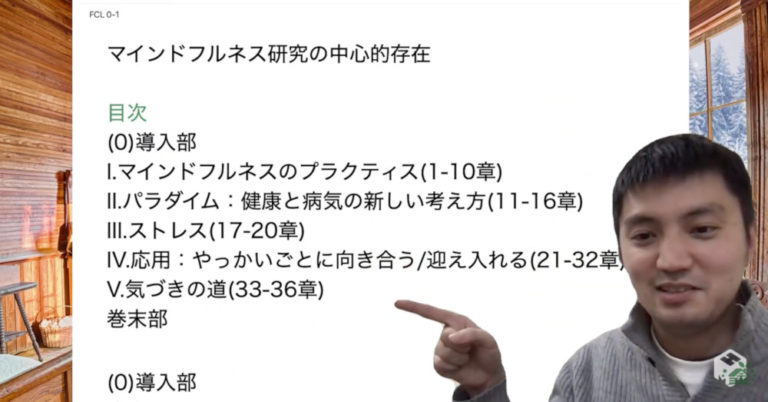

ではさっそく内容に入っていきたいんですけど、ちょっとこのMBSRに関して簡単にまとめましたので、ちょっと紹介したいと思います。

1970年代にジョン・カバットジン博士によって開発されて、8週間かけて瞑想やヨーガを行っていくプログラムなんです。

簡単に言うと、マインドフルネス研究の中心的存在ということで。

皆さんも、マインドフルネスの研究が最近進んでいるということをお聞きになること多いかもしれないですけれども、その研究をする時に参加者の方に経験していただくプログラムとして、もっとも採用されているのがこのMBSRという方法なんですよね。

歴史としてももっとも古いですし、時の試練に耐えて、現在においても科学的研究の中心的存在であるということなんですよね。

この詳しい内容に関しては、もうこの本でもどんどん触れられていきますので、今回は簡単な説明にとどめたいと思います。

「このとても読みやすく、実用的な本は、多くの点で役に立つでしょう。

多くの人が、この本から恩恵を得ることができると信じています。

この本を読めば、瞑想が私たちの日常生活に対処するためのものであると気づくでしょう」

ということで、瞑想っていうと皆さん、もしかしたら高尚なものとか、お坊さんが山にこもってやるものとか、なんかこう浮世離れしたような印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれないですけれども、そうではなくて、実は瞑想っていうのは、私たちの日常生活に密接にかかっているものなんですよと。

むしろそのためにあるんですよ、いうことが書かれているんですよね。

その次も読んでいきたいんですけれども。

「この本は私たちの世界の側からダルマへ。

そしてダルマの側から私たちの世界へ開かれたドアのようなもの、と表現することができます」

ということで、ダルマっていうことがわからないと思うんですけれども、仏教用語なんですよね。

ダルマって、僕も仏教の専門家ではないので、厳密に説明することはできないんですけれども、ここでは「マインドフルネスを培うことによって得られる智慧」とでも表現しておきましょうかね。

「真理」と訳されることもあるようなんですけれども、そのここでは「智慧」とさせてください。

で、この本は。私たちの世界の側からダルマに開かれたドアであると、まずは。

つまり瞑想の具体的な方法や、どういう風にやっていくのかという道標である、ガイドである、というのが一つの側面であるということなんですよね。

その反対側のことも書いていますよね。

ダルマ、智慧の方から私たちの世界に開かれたドアのようなもの、とわざわざ書いてあるのはどういうことかというと、智慧を得て、それで終わりということではなくて、その得られた智慧を実生活に活かしてこそ意味があると、先ほどは違う形で言いたいのかなと、僕は解釈しました。

なので、瞑想などの練習を通じて、智慧を得て、さらにその反対、智慧を実生活に生かしていくと。

その双方向性があって、それを助けてくれるのがこの本なんですよっていうのを言いたいのかなって、僕は解釈しました。

で、改訂版の方の序文っていうのもあるんですよ。

新しい方に向けて執筆された序文っていうのもありまして、そちらの方も読んでいきたいと思います。

「過去25年に、数えきれないほど多くの人が気づいたように、マインドフルネスは平和と喜びの最も信頼できる源です。」

ということで、最初の版から25年経過したんですよね、英語の改訂版が出されるまで。

それで、多くの方がMBSRをはじめとするプログラムを受講されたりとか、あとは科学的な研究が進んだりしたことによって、平和や喜びに至る、最も信頼できる源であると。

いろんな恩恵があるんだということに気づき始めているということですね、いろんな人が。

そうなんですけど、それだけではなくて、さらに一歩進んでるんですよね、今回は。

この序文の内容としては、

「そして私たち個人としての健康や幸福のみならず、私たちの文明や地球の存続もマインドフルネスにかかっているということがますますはっきりとしてきました」ということなんですよね。

個人的に恩恵がさまざまある、というのはわかってきたんですけれども、さらに一歩進んで地球規模、文明規模で存続していけるかどうかっていうのも、マインドフルネスにかかっているんですよと。

で、「私たち一人ひとりが目覚め生きるために与えられている、一瞬一瞬の味わうように促すこの本の誘いは今日、今ままでにないほど必要とされています」ということですね。

「今日、今までないほど必要とされています」というのが、僕は非常に重要な場所かなと思いました。

この改訂版がこのタイミングで出されるということで、どんな意味があるのかということなんですけれども。

どうですかね?

この最初の版と、今との違いって、僕が最初に思いつくのは、インターネットがすごい普及したということだと思うんですよ、時代背景としてですね。

最初の版と今の版で違うことって、情報革命でどんどん世界中と365日つながれるじゃないですか。

24時間365日、世界中からいろんな情報がもう随時入ってくると。

一見、人々との間のつながりが増えたように思うんですけども、実は本当にそうだろうか。

外とのつながりがどんどん増えることによって、自分自身とのつながりを見失うことが増えているんじゃないだろうかと、僕が感じるわけなんですよね。

こんなあの時代背景の中にあって、マインドフルネスを通じて、私たち一人ひとりが自分自身とつながるということを体験していくことが、ひいては文明や地球の存続にもかかってくるんだよ、ということを述べているわけなんです。

なのでちょっとこの文章、緊急性を感じますよね。

この改訂版がいま出せることも非常に重要なことである、というようなメッセージを感じることができるかなと僕は思いました。

というわけで、序文を読んできたんですけれども、ちょっと内容が変わってますよね、最初の版と改訂版のほうですね。

最初はどっちかというと、個人的な実践をフィーチャーしているかなという印象なんですけれども。

改訂版はで、世界規模の情勢や、現代の情勢を踏まえた上で、もっと一歩進んで、私たち人類のことにまで触れているような印象を受けましたね。

これが2013年の序文でした。

というわけで、まだ序文しか読めてなくて、非常に申し訳ないんですけども、長くなってきましたので、今日のところはこれで終わりたいと思います。

次も作り次第だしていきたいんですけれども、ちょっと内容自体がすごく深いですし、まとめるのにも時間かかるかなと思うので、毎日出すことができないかと思うんですけれども。

今日は長い間最後までありがとうございました。